| HOME | GALLERY1 | GALLERY2 | TEXT | LINK | WEBCLAP | ←お気に召したなら拍手をひとつお願い致します |

第十六話 月の臺

比叡山の頂きに在る〝鬼の長〟の私邸から、さらに北の

ここには月を愛でるための特別な

比叡の頂のさらに高みの宙空に浮かぶ〝

この臺に至る

しかし、この〝月の臺〟には飛翔によって上空から舞い降りることは適わない。

無論それは、離れ邸全体に結界が張られているからだが、結界内に入れても、人であれ妖しであれ鬼族であってもすべからく階を一段ずつ昇ることでしか臺には至れないのだ。

ここへ、飛翔で降り立つことが出来るのは唯ひとり〝鬼族の長〟だけであった。

雲海に浮かぶ〝一の

朧月や雲間に見え隠れする月を楽しみたければ〝二の臺〟が良い。

故に地上から〝二の臺〟までの階は数百段、そして〝二の臺〟から〝一の臺〟までは数千段以上ある。

いくら妖しと言えどそれを全て一段ずつ昇ることは実は困難である。

そのため数十段を昇ることで臺へと至れるように空間が繋げてあった。

先代の時代に〝二の臺〟から〝一の臺〟への階の中間に

観月の後、そのまま

ところが最近になり頻繁に離れ邸に足を運び、休所で夜を過ごすようになっていた。

まして望月の夜ともなればさらに結界を張り、朝まで誰も近づけないようにしていた。

そして〝一の臺〟の結界はあるひとりだけには開くように張りなおされていた。

そのひとりとは勿論のこと銀花であるが、銀花の力ならば結界を通り抜けることも容易であった。

だが、彩扶錏は銀花を些かたりとも煩わせたくはなかったのだ。

なぜならば月臺に降り立つ時の銀花は、極限近く疲弊しているからだ。

彩扶錏は月蝕の夜、孤独に震える銀花を〝

『血が冷える・・・』

と、呟く銀花の躯は深い湖の底のように冷え切り、眸の奥には逆立つ鱗で撫でまわされたような傷だらけの心が覗いていた。

背中の封印である血の入れ墨も

彩扶錏は己の躯の熱を移すように、深く優しく抱きしめ、愛をそそぎ込んだ。

夜明け前にやっと熱の戻った銀花は薄く眸を開けて掠れた声で呟いた。

「すまない・・・」

貌に掛かったほつれ髪を愛しげに直してやりながら彩扶錏は微笑んだ。

「弱っているあなは常にもまして魅力的でした」

その言葉に、驚いたように眸を見張った銀花は、なんとも言えない表情の後、吹き出した。

つられて彩扶錏も笑い出す。

彩扶錏の想いを知っていて、凍えを癒す手段に利用したかたちの銀花の罪悪感を、

《弱っているのにつけ込んだのだ》

と、彩扶錏は

「凍える夜はわたしの元に来て下さい。

あなたの想う相手には、勝てないかもしれませんが、

るから」

疲労の中でまどろみ始めた銀花には、彩扶錏の言葉は始めの部分しか届いていなかった。

やがて彩扶錏も眠りに落ちて、目覚めた時には銀花の姿はすでに無かった。

あれから二度、銀花は〝月の臺〟に降り立った。

二度とも望月の夜で、銀花の躯は月蝕の夜と同じく冷え切っていた。

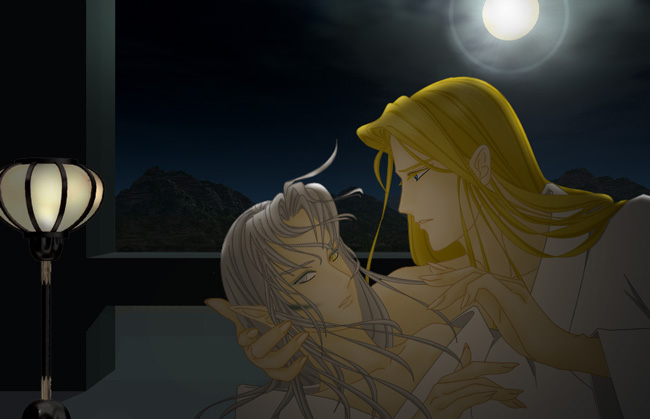

望月の夜に月影と共に〝月の臺〟に降り立つ愛しい姿・・・

今宵、望月の夜・・・

二重に張られた結界に守られて、月臺の休所には甘く艶めいた二つの吐息が、上に下にと重なりながら溶けてゆく。

銀花は躯を優しく捕らえている縛めから抜け出ようとそっと身動いだが、眠っているかに見えた相手の、腕による縛めがさらに強まった。

「・・・彩扶錏、もう離せ」

銀花の言葉に半身を起こして覗き込むようにして熱く囁く。

「まだです、まだ足りない」

利用している感のある銀花は、躯の熱を取り戻した後も、彩扶錏の求めに応じている。

だがさすがに呆れたと彩扶錏の胸を押し戻そうとして、蒼い眸の中に切ない焦燥を見とめてしまった。

「・・・・彩扶錏」

銀花は視線を外して承諾がわりに己から口付けを与える。

彩扶錏は一瞬、辛そうに眉を顰めたがすぐに深く舌を差し入れ、銀花を追い詰め始めた。

そして官能の渦に深く身を沈めていった。

彩扶錏は貌に当たる光を感じて眸を開けると、月が傾き光が深く室内に差し込んでいた。

どうやら快楽の波間を泳ぎ疲れていつのまにか眠っていたらしい。

傍らに銀花の姿が無いのに慌てたが、湯殿に気配を見つけて安堵した。

目が覚めた時に銀花がいないと、置き去りにされたような心地がする。

この前も、その前も、初めての時もそうだったので

「帰り際に眠っていたら起こして欲しい。

知らぬ間に帰らないでほしい」

そう言うと、

「子供のようだ」

と笑われた。

褥の上に座り直し、物憂げに髪を掻き上げて月を見上げる。

銀花をこの腕に抱けるなら、それが銀花を救うことにもなるのなら、心が己を向いていなくとも構わないと思っていた。

だが、逢瀬を重ねるごとに辛くなり始めていることに気付いた。

腕の中に抱いている束の間だけ愛を錯覚できるから、銀花が熱を取り戻した後も何度も抱いてしまう。

それでも渇きが収まらず、止めどもなく求めてしまいそうになる。

時折、銀花がくれる口付けはさらに心を乱し、そんなことを言えば困らせるだけだと分っているのに〝口付けだけでなく、心が欲しい〟と叫びそうになった。

玲瓏なる光を投げかけてくる月は、この臺からなら腕を延ばせば届きそうにも思える。

ついと手をかざしてみると、此方からはまるで月に触れているように見えるが、その実、遥か彼方に月は在る。

虚しい手指を握りしめて

「莫迦だ」

と、ひと言自嘲した。

月臺の湯殿は三方が大きく開かれていて半露天のように造られていた。

湯船は岩を配して野趣豊かに設えられて、なみなみと湯が湛えられている。

銀花はゆっくりと手足を伸ばし、だるい躯を立て直していく。

開かれた一方に大きく西に傾いた望月が見えた。

あの月蝕の夜から望月になると炎の中の幻影を思い出し、同時に荒れ狂う狂気が騒ぎ出して銀花を苦しめた。

躯中の血が冷え、心も凍え、総てが凍りついた時、きっとあれは躯を裡から食い破り産まれてくるだろう。

銀花はそれが怖かった。

己が躯に潜む〝禍つ力〟に惧れを感じてはいた。

だが、真に惧れなければいけないものは、己の狂気だったのだ。

一旦解放されたが最後、総てを引き裂きねじ伏せ暴虐を尽くす。

誰も止められはしないだろう。

だからどうしても望月の夜に凍える躯に熱を呼び覚ます必要があった。

その為に彩扶錏を利用する事をすまないと思う。

何とか独りで堪えようともしたが、醜いそれが己であると、それこそが己の本質であると感じれば感じるだけ闇が深まる。

さながら意識を保ちながら狂気に侵食されていくようで耐えることが出来なかった。

そしてまた、彩扶錏の眸に浮かぶようになった焦燥と渇望が銀花を責める。

彩扶錏の欲しているものは分っている。

だがそれを与えてやることは銀花には出来ない。

ならば躯の凍えを癒す術を他に見つけるしかない。

もし、情欲を充たすことで熱を取り戻せるなら彩扶錏でなくとも事足りるかもしれないとも思う。

その生い立ちのせいか、銀花は己が肉体への執着が欠落していた。

「もうこれ以上、彩扶錏に甘えるわけにいかぬな」

独りきりなのをよいことに盛大に溜息をついた時、彩扶錏が湯殿の戸を開けて入って来た。

彩扶錏は湯船に入るとざぶざぶと銀花の傍らまで来て、並ぶようにして湯に躯を沈める。

しばしの沈黙の後、おもむろに銀花に向き直り吐き出すように言った。

「わたしは、あなたの総てが欲しいのです。

躯だけでなく、心も総てがです」

真っ直ぐ見据えてくる彩扶錏の青い眸に魅入られて、銀花は言葉を発することも出来ない。

「わかっています、困らせてしまいますね。

ですがご安心下さい、もう二度と言いません。

一度だけ、ただ一度だけ言ってみたかったのです」

「彩扶錏・・・」

「つれつれ考えてみたのです。

ほんの少し前まではあなたの心も躯も手に入れることが出来ずにいたのです。

それから比べれば望月の夜だけとはいえ、あなたの躯を好きに出来る今はどれほど幸福でしょう」

「いや、好きにさせているわけでは・・・」

「それにです、反対に心を手に入れてもこの腕に抱くことも出来なければ、相当辛いと思うのです。

そりゃあ懊悩して地獄でしょうね、おあずけ喰らった犬みたいで」

「その例えは些かむかつくな」

「ともかく、つまらぬ事で思い悩むのはやめにしました。

それにあなたは往往にして突拍子もない行動に走るきらいがありますからね」

「なんだそれは?」

「〝彩扶錏に甘えてばかりはおれぬ〟と次善の策と称してわたしの替わりを捜しかねない」

「称してとは聞き捨てならぬな。

事実、おまえには済まないと思っているから、何とか・・」

「やはり・・ですか。

あなたはご自分の躯を何と思っているのです。

爪の先ほども気に掛けていないでしょう。

だから平気で眸を抉ろうとするのです」

「よく知っているな、蒼鉛に聞いたのか」

「多分あなたは真摯に切望されれば躯だって投げ出すでしょう。

貞操観念がゆるいと言うか、何と言うか」

「そこまで言うか、我とて愛し愛される相手がいればだな・・・」

「わたしはその愛する相手ではないのですね」

「・・・それは・・」

「いいのですよ。

でも、今はあなたがわたし以外に抱かれるなど耐えられないし、許さない。

それが躯の熱を取り戻すためであってもです。

せめてそれはわたしだけの役目だと思わせて下さい」

「彩扶錏・・・」

「それに肌を合わせているうちに心もついてくるものでしょう?

ほら〝健全な躯に健全な精神が宿る〟って」

「それ・・・違うと思うが・・」

彩扶錏の軽口にふっと心が軽くなる。

銀花は彩扶錏に躯だけでなく、気持ちの上でも助けられているのが分かった。

「銀花、あなたの心がわたしに向いていなくとも耐えます。

でも、少しはわたしを好きでいてくれるのでしょう?」

「・・・ああ、おまえのことは好きだ。

確かに我はこの躯にさほど執着は無い。

躯などしょせん唯の器にすぎないからな。

だからと言って厭な相手に好んで抱かれたりはしない」

「だったら、わたしに抱かれるのは好きなのですね」

「・・・まぁ、そうなるか」

「今はそれだけで十分です」

「そう・・か」

「銀花、愛しています」

彩扶錏は常から愛の言霊を連発するが、なぜだかこの時、銀花は赤面してしまった。

〝湯あたり〟したと取り繕って、躯を湯船から引き上げて縁の岩に座った。

火照った頬に吹き込む微風が心地よい。

銀花も彩扶錏も湯着を纏っていたが、湯から出た銀花の躯に湯着が張り付き、何も付けていないよりもいっそう艶めかしい。

小さく喉をならし、彩扶錏も湯から躯を引き上げて銀花の前に立つと、銀花のうなじに片手を差し入れてくる。

「彩扶錏、おまえまたそんなに成っているのか!?」

銀花の視線は彩扶錏の節操のない

「わたしのせいではありませんよ、あなたがそうさせるのです」

「ふうん、我のせいなのか」

銀花は企む目付きで、ちょうど座っている貌の高さにある彩扶錏の胸元へついと唇をよせると、濡れて張り付いた湯着の上から透けて見える彩扶錏の胸の蕾に舌を這わせた。

「あっ」

躯を走る快感にさらに兆しが強く起つ。

彩扶錏が堪らず声を溢した時、遠くで鴉が鳴いた。

銀花はふいに立ち上がり躯を翻したので、抱き寄せようとした彩扶錏の腕は空を切った。

「銀花、まさか帰るのですか?」

ざぶざぶと湯船を渡りきり、出口に向かおうとしている銀花は振り返りもせず言う。

「明けの鴉が鳴いた、ほどなく夜も明けよう」

そう、銀花は夜明け前には必ず帰って行くのだった。

「わたしはどうすればいいのです」

情けない彩扶錏の声に振り向いて、湯着を盛り上げている下半身にちらと眼をやり薄く嗤った。

「己自信でなんとかしろ」

踵を返して湯殿を出て行く銀花の後ろ姿を見送って、彩扶錏は大きく溜息を吐く。

纏わりつく湯着を脱ぎ捨て、虚脱したように湯船に沈み込んだ。

外はまだ暗いが、東の山の稜線辺りに夜明けの気配が漂い始めていた。

またひとつ溜息を落とした彩扶錏は、もの悲しい旋律をつけて短く詠った。

さんぜんせかいの~ からすを~ころし~

ぬしと~ あさねが~してみたい~